庹先国 博士(后)教授 团队负责人 庹先国 博士(后)教授 团队负责人 |

石睿 博士教授 石睿 博士教授 |

王琦标 博士(后)教授 王琦标 博士(后)教授 |

杨剑波 博士(后)教授 杨剑波 博士(后)教授 |

刘崎 博士副教授 刘崎 博士副教授 |

郑洪龙 博士副教授 郑洪龙 博士副教授 |

张松柏 博士副研究员 张松柏 博士副研究员 |

|

国家杰出青年科学基金获得者 “新世纪百千万人才工程”国家级人选 教育部首批“新世纪优秀人才支持计划” 四川省学术和技术带头人 享受国务院政府津贴 入选首批“四川省青年科技创新团队” |

陈忠 博士(后) 陈忠 博士(后) |

邓超 博士 邓超 博士 |

李锐 博士 李锐 博士 |

肖克拉 博士(后) 肖克拉 博士(后) |

鄢刚 博士 鄢刚 博士 |

赵 烨印 博士(后) 赵 烨印 博士(后) |

1.复杂环境辐射探测理论及方法研究

针对空间环境、反应堆、核退役场所等特复杂环境的多辐射类型和严苛工作条件,结合物理分析、蒙特卡罗模拟仿真、现场实验分析等手段,研究新型辐射探测器材料和结构,分析γ、中子等多射线在新型探测器中的反应机理,基于反应机制和探测器结构设计多粒子甄别方法,研制新型探测器及数据采集分析系统,解析测量结果中的射线能谱、放射性分布等关键物理信息,实现特殊复杂辐射环境的多种射线在线测量,为我国载人航天、反应堆设计及核测试等国防应用提供精准的辐射环境数据。

2.先进成像检测理论及技术研究

针对核燃料元件、核退役废物桶、同位素放射源等放射性设施,结合透射成像、X荧光分析、机器视觉等方法,开展中子共振成像、X荧光成像、融合成像等新的放射性成像机理研究,研究自发放射性的干扰影响及校正方法,开发稀疏重建、深度融合等图像处理算法,设计研制多种射线成像设备及样机,实现核燃料元件、核退役废物桶等样品的结构缺陷、关键元素分布等信息的检测,同位素放射源的三维定位及活度分析,为我国核安全及核退役提供先进无损分析检测技术。

3.智能装备技术研究及开发

针对产品研发、生产和质量控制需求,结合人工智能、机械工程和控制工程等学科,开展多种智能装备技术研究,根据研发生产现场要求开发定制化装备样机系统,研究先进控制理论方法,设计机器学习和深度学习人工智能分析算法,开发控制及可视化分析软件系统,实现产品研发、生产过程中的智能化、一体化质量控制装备,提升产品产能和质量水平。

4.核材料特性及电池辐照效应研究

针对太阳电池、新型反应堆、聚变堆等新能源开发及利用需求,分析高温、高压工作条件下的锆基合金材料特性,研究杂质气体对材料吸附、扩散等性能影响,探索掺杂元素对材料性能的影响规律和改性的微观作用机理,提升其在氚工程和高纯度气体制备等领域的应用性能。利用加速器电子/质子束对空间太阳电池器件进行辐照,分析太阳电池器件的带电粒子辐射损伤机制,探究太阳电池器件性能恶化的主要原因,为太阳电池在轨性能预测及其抗辐射加工提供理论支撑,为航天器运行寿命延长工作提供参考。

1.阵列闪烁探测器层析γ扫描实现桶装核废物检测系统

层析γ扫描技术(TGS)能够对非均匀核废物桶进行定性、定量和定位分析,是核废物桶无损检测的有效方法之一。如何提高TGS扫描效率、提升透射图像和发射图像重建准确性是目前该技术应用时亟待解决的关键问题。本团队提出基于扇形阵列闪烁体探测器扫描的检测方式,对低能量分辨率γ能谱解析、探测效率刻度、图像重建方法开展了新方法、新技术和应用研究。主要工作及成果如下:(1)完成TGS检测系统准直器设计、多通道γ能谱仪系统开发和脉冲采集成谱,研发了一种扇形阵列探测器核废物桶TGS检测装置及检测方法;(2)利用蒙卡方法模拟闪烁探测器对不同γ能量的响应函数,通过不同响应函数插值构建能谱响应矩阵,利用反卷积迭代准确解析了低能量分辨率γ能谱;(3)基于蒙卡模拟与极坐标体素划分,建立了一种基于点源空间效率函数的TGS效率虚拟刻度方法,可快速计算系统效率矩阵;(4)建立了用于透射图像重建的MLEM-SBTV算法和NMO-MLEM算法,建立了用于发射图像重建的神经网络ART-ResNet算法和ART-DenseNet算法,通过实验和同类算法对比,验证了改进算法的先进性;(5)开发了核废物桶TGS自动检测软件,实现了γ能谱测量和分析、废物桶TGS检测和分析应用。

提出的核废物桶TGS检测装置及检测方法,兼顾经济性和普适性,提高了扫描速度,能谱解析方法准确度高,效率刻度方法简捷,改进图像重建算法进一步提高了TGS图像重建准确性。所提出的新方法对提高核废物桶TGS扫描效率和图像重建准确性具有重要科学意义,相关成果在核废物无损检测中具有较高应用价值和广泛前景。依托该成果共发表学术论文23篇,其中SCI收录15篇,中文核心5篇,EI国际会议论文3篇;申请国家发明专利10项,授权发明专利3项,实用新型专利1项,获登记软件著作权3项;培养硕士研究生7名(其中已毕业5名),毕业博士研究生1名;参加国际国内学术会议10人次;成果作为部分关键支撑材料和研究基础获批国家自然科学基金面上项目1项,青年基金1项,四川省科技厅项目2项。

图 1 阵列闪烁探测器层析γ扫描实现桶装核废物检测系统

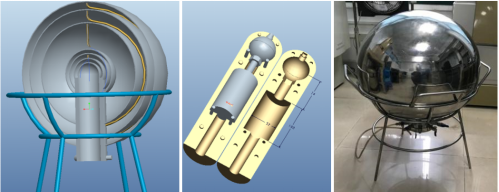

2.抽注水多层同心球(单球)中子能谱仪

综合现有多球中子能谱测量研究成果的基础上,利用蒙特卡罗方法设计了抽注水多层同心球中子能谱探测器结构,该探测器以水作为主要中子慢化材料,铅作为辅助材料,通过不同层的同心球壳内注水或者抽水来改变慢化厚度,球中心放置一个He-3正比计数器,采用非均匀的水层组合构成了不同的探测球阵列,相当于“多球”中子能谱探测器,通过模拟获得了该探测器32(25)种抽注水情况的响应矩阵函数;采用均匀分布能谱、热中子Maxwell谱、单能中子谱组合、Cf-252 瞬发裂变中子谱、D2O慢化的Cf-252国际标准中子能谱、均匀分布能谱与单能中子谱相组合的能谱、以及均匀分布能谱与裂变谱相结合等7种常见中子能谱开展研究,获得了抽注水多球中子能谱探测器不同梯度下水层对中子的探测效率;将时间代价函数和局部映射算子相结合,建立了一种基于遗传算法的时间优化算法模型,极大地缩短了测量时间,提高了测量效率;建立了自适应差分进化中子能谱展开算法,该算法利用优质个体和进化失败个体信息对算法的进化方向提高良好的指导和保护,使其避免陷入局部最优而快速达到迭代停止条件,并通过缩放因子F和交叉概率CR基于历史经验信息的自适应控制技术,对算法提供自适应控制,从而减少了参数调试,提高了输出解的质量和缩短了运行时间,该自适应差分算法经抽注水多层同心球中子能谱探测器模拟获得的Cf-252能谱验证,在没有先验能谱的条件下,综合能谱展开性能优于UMG3.1中MAXED方法和GRAVEL方法。最后将各项新方法和新技术研究成果集成,开发了抽注水多球中子能谱测量软件系统,实现了对中子能谱的准确测量及分析。该成果不仅可以推动我国中子能谱测量技术的发展,而且有利于在中子辐射场所长期对中子能谱、中子剂量等测量监控有着积极的作用,其应用前景广泛。

图 2 抽注水多层同心球宽量程新型中子能谱仪

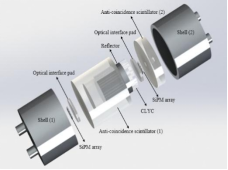

3.基于CLYC闪烁体的空间中子能谱测量方法及装置

空间中子是危害宇航员与航天器安全的主要辐射之一。有效、实时地监测空间中子能谱是目前空间探索亟需解决的技术难题。针对目前已有测量手段存在非实时监测、能区响应窄、粒子甄别差、结构复杂等问题,本项目提出了基于CLYC闪烁体的空间中子能谱测量方法:(1)结合符合探测器与脉冲波形甄别建立了多粒子甄别方法,通过符合探测器中子误判率≤20%,优化PSD算法将热中子区FoM提升至2.45;(2)通过模拟和实验分析掌握了热中子~100 MeV能区中子在CLYC中的响应机理,建立了相应的物理模型;(3)以实验和模拟结合,建立了宽能区单能中子响应矩阵,通过最小二乘算法有效重建了Am-Be中子源能谱,与标准中子能谱分布的平均偏差值为0.034;(4)开展了空间环境(温度和辐照)影响测试研究,证实了探测器的空间环境适用性。基于该方法设计的中子测量单元搭载于我国空间站问天实验舱中,为我国空间站安全、宇航员出舱、空间材料以及生物实验提供关键参考参数。基于本项目研究发表期刊论文6篇,申请发明专利3项,参加国内外学术会议4次,培养研究生3名。

编辑:cs